Schicksale, Berichte und Erlebnisse von Mitgliedern der Besatzung des Panzerschiffes ADMIRAL GRAF SPEE

nach der Zerstörung des Schiffes vor Montevideo

Flucht, beladen bis zur Lademarke

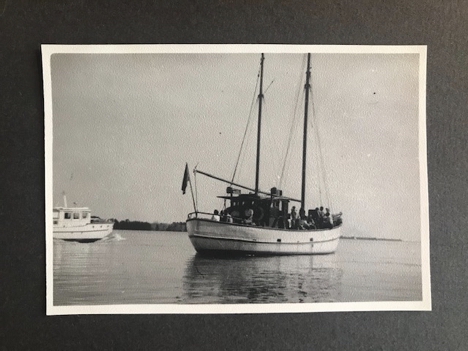

An einem lauen Sommerabend im Dezember 1942 löste sich ein schlankes, nur 30 Fuß langes Segelboot im „Cutter-Stil” von seinen Vertäuungen im Yachthafen von San Fernando in der quasi-tropischen Region des Tigre-Deltas nördlich von Buenos Aires. Sein winziger 10-PS-Hilfsmotor schnurrte leise, während es in nordöstlicher Richtung in den Rio de la Plata einfuhr und diesen in Richtung Punta del Este, Uruguay, überquerte.

|

Bildnachweis: MARIO SUÁREZ ROSA 09.10.2018 |

Dieses Boot „HALCŌN” (Adler oder Der Falke) wurde Anfang der 1930er Jahre vollständig in Argentinien auf der Werft Döbler und Freres gebaut. Das Design des Bootes erlaubte es, an Regatta-Wettkämpfen teilzunehmen.

Der Eigner und Skipper war Dietrich Meybohm, ein langjähriger Einwohner Argentiniens und deutscher Staatsbürger.

Herr Meybohm war ein erfahrener Segelbegeisterter. Heinz Förster schrieb (Zugvogel auf langer Fahrt, 1985), dass Meybohm mit der „BREMA” an der olympischen Transatlantikregatta 1936 teilgenommen hatte.

Meybohm betrieb außerdem ein profitables Großhandelsunternehmen für den Import und Vertrieb von Kaffee in Buenos Aires. Die HALCŌN nahm an einer Reihe von Regatten teil, unter anderem zwischen Buenos Aires und Mar del Plata in Argentinien sowie zwischen Buenos Aires und Punta del Este in Uruguay. Meybohms HALCŌN gewann die meisten dieser Regatten.

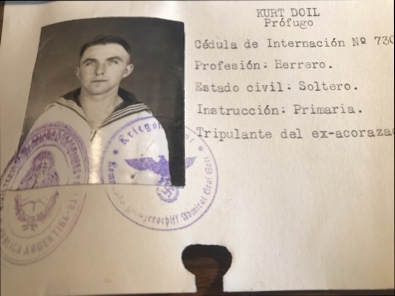

An diesem Abend Ende Dezember waren Meybohms deutsche Partner Großmann und Bösenberg nicht wie üblich an Bord. Es ist nicht ganz klar, wer sonst noch anwesend war. Vielleicht nur Kurt Doil, der im April 1940 Angestellter von Herrn Meybohms Kaffeeunternehmen in der MBM Calle Acevedo 1735 in Buenos Aires war und tatsächlich im Haus seines Chefs gewohnt hatte. (Nominelle Liste der deutschen Besatzungsmitglieder mit Beruf und Wohnort, Darsena Norte, 22. April 1940). Kurt Doil war Matrose auf der ADMIRAL GRAF SPEE (von Beruf Schmied und Mechaniker, im Rang eines Maschinenobergefreiten).

Derzeit wurde Doil angeblich als Kriegsinternierter mit der ID-Nummer 730 auf der Insel Martin Garcia festgehalten. Es ist unklar, ob Doil zuvor von der Insel Martin Garcia geflohen und nach San Fernando gereist war, um sich an Bord zu verstecken, als das Schiff ablegte, oder (was wahrscheinlicher ist) ob Herr Meybohm ihn in dieser Nacht zu einer vereinbarten Zeit und an einem vereinbarten Ort auf dem Weg nach Uruguay bei der Passage der Insel Martin Garcia abgeholt hatte. Das war tatsächlich ein nächtliches Verfahren, das bereits mehrfach erfolgreich bei der Organisation von Fluchten von der Insel angewendet worden war.

Zufälligerweise waren Herr Dietrich Meybohm und seine Frau auch mit ADMIRAL GRAF SPEE's Unteroffizier und Tischlermeister Swaczyna befreundet, der kurz zuvor von der Insel Martin Garcia geflohen war. (Man kann davon ausgehen, dass Meybohms Boot daran beteiligt war.)

Es ist nicht einmal sicher, wann genau die HALCŌN Argentinien verlassen hat und wann sie in Uruguay angekommen ist. Herr Maybohm und seine kleine Segelyacht waren jedoch den Hafenbehörden in Punta del Este gut bekannt. Tatsächlich war er dort als Gewinner vieler Segelregatten berühmt. Seine Anwesenheit warf keine weiteren unangebrachten Fragen auf.

Sicher ist, dass sich am 1. Februar 1942 zwei weitere deutsche Seeleute unter Deck der HALCŌN befanden, als diese angeblich Punta del Este in Uruguay verließ und über den Atlantik segelte. Es wurde auch berichtet (aber nie bestätigt), dass genau 68 Tage später (am 14. April 1942) dieses kleine Segelboot im Hafen von Santa Cruz de Tenerife ankam und stolz die argentinische Flagge hisste.

Die spanischen Behörden meldeten, dass die folgenden vier Personen von Bord gegangen sind: Meybohn, Helmut Griessmann, Kurt Werner und Kurt Dolls. Mit Ausnahme von Meybohm hatte keiner von ihnen einen Ausweis bei sich, ein Einreisevisum oder die erforderlichen Impfungen. Und das Logbuch und die Papiere des Bootes enthielten keine Ausreiseerlaubnis aus dem Abfahrtshafen und keine Einreiseerlaubnis für den Hafen von Teneriffa.

Natürlich ist zunächst einmal die Schreibweise aller vier Namen falsch. Es lässt sich nicht sagen, ob dies absichtlich geschehen ist oder nicht. Wahrscheinlich war es so. Spanien war ein neutrales Land, aber die Franco-Regierung war Deutschland gegenüber wohlgesonnen (Spanien wollte modernere Waffen vom Reich). Spanien war der ADMIRAL GRAF SPEE für ihre Dienste während des Bürgerkriegs besonders dankbar. (Natürlich auf der siegreichen faschistischen Seite). Tatsächlich wurde die Nachricht von dieser Landung, in der alle Details ausgelassen wurden, erst veröffentlicht, als eine Zeitung in Bremen am 14. Oktober 1942 kurz darüber berichtete und angab,dass einer der Passagiere ein „Kurt Tozorki” aus Hamburg war. Wahrscheinlich, um die spanische Neutralität nicht zu gefährden und um die Briten in die Irre zu führen. (Anmerkung: Mario Suarez Rosa in: El Regreso del Halcón, El Apurón, 09.10.2018). Aber die britische Admiralität kannte die Details schon lange zuvor.

Auf jeden Fall wurde der Name des Kapitäns der HALCŌN offiziell entweder als Maybohm oder Meybohn geführt, nicht als Meybohm. Helmut Griessmann war kein Offizier der ADMIRAL GRAF SPEE. Sein richtiger vollständiger Name war Helmut Giesmann Schreibendorff. Er war der dritte Offizier auf dem deutschen Handelsschiff TACOMA, einem Frachter der deutschen Reederei HAPAG, der von der uruguayischen Regierung zum Kriegsbeihilfeschiff erklärt worden war, weil er die ADMIRAL GRAF SPEE bei der Flucht der gesamten Besatzung von Montevideo nach Buenos Aires unterstützt hatte. Die gesamte Besatzung der TACOMA wurde zusammen mit der Besatzung der ADMIRAL GRAF SPEE in Uruguay festgehalten und interniert. Bemerkenswert ist, dass Giesmanns Flucht aus Uruguay erst am 6. Februar 1942 offiziell registriert wurde. (Siehe: Uruguay Archivo, Caja 2 , 1942 Punkt 3: 6 de febrero. Falta del 3er Oficial Helmut Giesmann Schreibemdroff. (sic) 3 folios). Die Informationen zu diesen Namen werden von Ronald C. Newton in seinem Buch The Nazi Menace in Argentina, S. 272, zitiert, entnommen aus einem Bericht des britischen Marineattachés in Buenos Aires an die Admiralität vom 7. Mai 1942 (siehe seine Anmerkung 28, S. 445).

Kurt Dolls hieß eigentlich Kurt Doil.

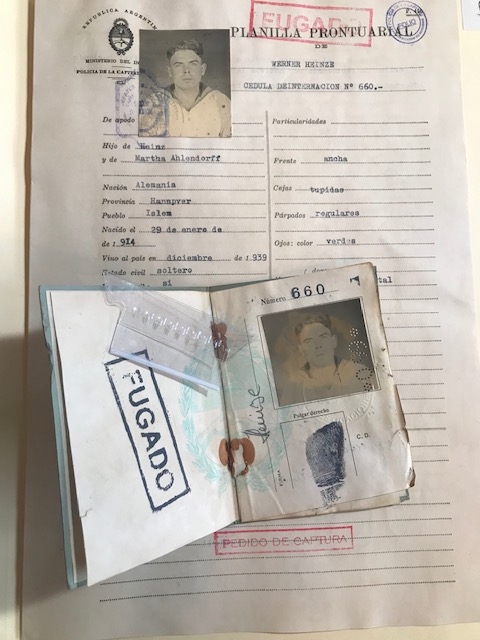

Die ursprüngliche Flucht von Kurt Werner ist ein kleines Rätsel. Der Autor dieses Artikels glaubt, dass er Maschinenobergefreiter Werner Hinze von der ADMIRAL GRAF SPEE war, Internierungs Nummer 660 (7. Division der ADMIRAL GRAF SPEE). Eine Liste der NARA berichtet, dass er auf der Liste der geflohenen ADMIRAL GRAF SPEE Seeleute steht, die am 27. Juli 1943 von der Polizei von Buenos Aires veröffentlicht wurde. Allerdings verzeichnet sein Polizeiprotokoll die Flucht von seinem Arbeitsplatz in Buenos Aires irgendwann im Februar 1941. Das würde bedeuten, dass er sich über ein Jahr lang versteckt gehalten hatte, um auf diese Gelegenheit zu warten. Es wurde ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Das genaue Datum oder die Umstände seiner Flucht aus der Internierung sind jedoch nicht bekannt. Auf jeden Fall war er endgültig aus Argentinien verschwunden, da er nicht auf der Rückführungsliste der Highland Monarch vom 26. Februar 1946 aufgeführt ist. Außerdem wurde sein Name in den argentinischen und sogar amerikanischen Berichten fälschlicherweise als Heinze geschrieben. Sein richtiger Name war Werner Hinze. Es wurde auch berichtet, dass er mit Hilfe eines gewissen Guillermo Mueller mit dem Flugzeug floh und dass er nach seiner Rückkehr nach Deutschland im Kampf getötet wurde. (NARA, siehe auch HMA)

Die HALCŌN wurde mit knapp 10 Tonnen bewertet und war bei ihrer Abfahrt bis zum Rand mit Treibstoff für den winzigen 10-PS-Hilfsmotor beladen. (Etwa so groß wie der der African Queen). (Dieser Motor war notwendig, weil sie mit lang anhaltender Flaute rechneten... die dann tatsächlich eintrat, zusammen mit einigen heftigen Stürmen). Außerdem hatte sie mehrere 200-Liter-Edelstahlfässer mit Trinkwasser an Bord, die von der deutschen Firma Rommel Talleres Metalúrgicos (private Information von Dr. Gerardo Rommel) installiert worden waren, sowie Kisten mit Konserven, Hartkeksen, Kartoffeln, Zitronen und viel Obst (für mindestens 3 Monate für 4 Personen). Hinzu kamen verschiedene Ersatzteile, darunter Angelausrüstung, Werkzeuge, Motorenteile und Segel (da man mit Stürmen rechnete, die zu Rissen und Beschädigungen führen könnten (was auch eintraf)) und natürlich wertvolle Säcke mit Kaffee.

Es gab eine kleine Ladung Dosenpfirsiche, die ungewöhnlich schwer schien. Jeder Winkel und jede Ecke war vollgestopft. Persönliche Kleidung und Ausrüstung waren stark eingeschränkt. Ein Magnetkompass, ein Sextant, ein Fernglas, veraltete Seekarten und einige vorsintflutliche Navigationsinstrumente wurden griffbereit gehalten. Die Idee war, weit entfernt von den üblichen Handelsrouten im Atlantik zu segeln und alliierte Schiffe zu vermeiden. Tatsächlich sichteten sie eine Reihe von Schiffen, darunter ein amerikanisches Schiff, das eine Ladung Flugzeuge transportierte.

Keiner dieser drei Seeleute außer dem Skipper wusste etwas über das Setzen von Segeln. Nachdem sie ihre schwere Seekrankheit überwunden hatten, lernten sie es jedoch schnell. Da alle drei jedoch kompetente Mechaniker waren, gelang es ihnen, den alten Hilfsmotor mehrmals zu reparieren und neu zu starten, wenn es dringend notwendig war, um aus den Windstillen Zonen herauszukommen. Ihre erste Etappe betrug 5.600 Meilen.

Aber es gibt noch eine andere Frage. Diese Frage betrifft weniger, wer auf dieser Reise dabei war, sondern vielmehr, was Herr Meybohm noch alles in seinen Pfirsichdosen mit sich führte ... nur als Beispiel.

Um 1942 stellten deutsche und italienische zivile Luftfrachtunternehmen wie Condor und LATI den Betrieb von Argentinien und Brasilien aus ein, den sie bis dahin ausgeübt hatten, um über Nordafrika und die Kanarischen Inseln Post, „diplomatische“ Fracht und einige Passagiere nach Europa zu befördern. Dennoch war Argentinien ein wichtiger Umschlagplatz für den Schmuggel wertvoller Rohstoffe ins Reich. Dazu gehörten insbesondere Platin, Wolframit und bestimmte Vorläufersubstanzen für Drogen wie Chinin, Kokain usw.

Argentinien selbst war keine Quelle für bestimmte knappe und kostspielige Materialien, die für die deutsche Kriegsmaschinerie benötigt wurden. Produkte wie Platin, das beispielsweise in den Zündkerzen der modernen Messerschmidt-Flugzeuge verwendet wurde, konnten jedoch nach Beginn der Operation Barbarossa nicht mehr in der Sowjetunion gekauft werden. Diese mussten aus Kolumbien über Ecuador, Peru und Chile auf spanische Schiffe geschmuggelt werden, die in Argentinien beladen wurden. (Siehe „Argentina center for Axis smuggling” (Argentinien als Zentrum für Schmuggel der Achsenmächte), S. 143–149 in H. R. 3662 US Holocaust Assets Commission Act of 1998. Us Printing Office. Wash. 1988. Seriennummer 105-62). Siehe auch (Richard L. McGaha „The Politics of Espionage: Nazi Diplomats and Spies in Argentina 1933-1945” (Die Politik der Spionage: Nazi-Diplomaten und Spione in Argentinien 1933-1945), Doktorarbeit, November 2009).

Was genau befand sich also in diesen schweren, versiegelten Blechdosen mit der Aufschrift „Pfirsiche“, die Herr Maybohm vom „HALCŌN“ zum Dock transportierte? Man kann nur vermuten, aber Gewissheit wird es nun nie geben.

Es mag Zufall sein, dass die britische Marine ein spanisches Frachtschiff, das aus Argentinien in Richtung Norden fuhr, anhielt und gründlich inspizierte und dabei mehrere Kilogramm Platin in ungewöhnlich schweren Blechdosen mit der Aufschrift „Peaches“ fand. Natürlich könnten die Briten dank „Magic“ oder einer anderen argentinischen Quelle bereits gewusst haben, wonach sie suchen mussten. Diese versiegelten Dosen könnten auch von der Firma Rommel Talleres Metalürgicos S. A. hergestellt worden sein, die auch die Trinkgefäße aus Edelstahl in der Halcón installiert hat. (Aber das ist nur eine Vermutung.)

Wie dem auch sei, die drei Seeleute und ihr „Gepäck“ wurden schnell von deutschen Flugzeugen abgeholt. Herr Maybohm beschloss, alleine weiter nach Gran Canaria zu segeln. Sein Plan war es, sein Boot dort zu verkaufen und als wahrer Patriot nach Deutschland zu reisen, um sich dort in den Dienst der Kriegsanstrengungen zu stellen.

Nicht so schnell!! sagten die Hafenbehörden. Ihr Boot kann ohne Papiere den Hafen nicht verlassen. So wurde es schließlich an den örtlichen spanischen Royal Nautical Club auf Teneriffa verkauft, und Herr Maybohm reiste mit 42.000 Peseten in der Tasche nach Bremen weiter.

Das ist noch nicht das Ende der Geschichte von Herrn Meybohm. Er erfüllte während des gesamten Krieges seine Pflicht. Nach Kriegsende verdiente er seinen bescheidenen Lebensunterhalt damit, britische und amerikanische Offiziere auf Sightseeing-Touren durch Bremen und sogar nach Hamburg zu begleiten. Durch diesen Job kam er irgendwie wieder in Kontakt mit Herrn Heinz Förster, den er bereits 1936 in Argentinien kennengelernt hatte. Heinz war ein hervorragender Segler, der vor dem Krieg mit seiner Frau in einem winzigen Segelboot eine einjährige Segelreise über den Atlantik unternommen hatte (Zugvogel auf langer Fahrt, 1985).

Nach dem Krieg hatte Heinz Förster Zugang zu einem weiteren kleinen Segelboot im völlig zerstörten und ausgebombten Hafen von Hamburg und einen Auftrag, dieses zu reparieren. Es handelte sich um ein Zweimast-Segelboot. Während sie die Reparaturen durchführten, stellten Förster und Meybohm ganz vorsichtig eine kleine Crew aus ehemaligen Marineoffizieren zusammen, darunter auch ein U-Boot-Matrose, und sammelten und luden eine beachtliche Menge an Lebensmitteln an Bord. (Dies war in der unmittelbaren Nachkriegszeit, als strenge Lebensmittelrationierungen galten, äußerst schwierig.) Am Ende hatten Heinz Förster und Meybohm eine volle Ladung von zwanzig Passagieren, darunter eine Frau.

An einem schönen Abend stahlen sie das Boot und segelten durch die Dunkelheit auf der Elbe hinaus in die Nordsee. Kurs zurück nach Argentinien.

ANMERKUNG:

(Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs befand sich Meybohm in Bremen, wo er ein Segelboot steuerte, mit dem er englische und amerikanische Offiziere, die Deutschland besetzt hielten, zum Segeln mitnahm. Diese Freundschaften ermöglichten es ihm, ein seetüchtigeres Schiff zu erwerben, die „OLIANDA”, mit der er eines Tages zwanzig Deutsche an Bord nahm und nach Argentinien floh, nachdem es ihm gelungen war, die englische Blockade zu umgehen. Unterwegs machte er Halt auf Teneriffa, um seinen geliebten „HALCŌN” zu sehen. Bericht von Hernán Álvarez Forn, Präsident des Verbandes klassischer Boote Argentiniens.) Diese Anmerkung ist insofern unrichtig, als es Förster war, der das Boot benutzte.

Die Reise war trotz ihrer erfahrenen Crew „schwierig“. Förster war der eigentliche „Eigentümer“ und anerkannte Kapitän des Segelboots (das er auf See in OLINDA umbenannte). Meybohm war sein Stellvertreter. Es gelang ihnen, der noch immer andauernden britischen Blockade im Ärmelkanal zu entkommen.

Die OLIANDA machte nur einen kurzen Zwischenstopp auf Teneriffa, aber schon bald gingen die Vorräte an Lebensmitteln und vor allem Wasser zur Neige. Glücklicherweise regnete es und sie konnten alle ihre Wasserbehälter auf See auffüllen. Sie hatten zwar Angelausrüstung dabei, hatten damit aber nicht viel Glück. Einige unglückliche fliegende Fische plumpsten an Bord. Sie umfuhren vorsichtig Rio und umgingen Punta del Este und Montevideo. Schließlich schlüpften sie bei Tageslicht mit einer selbstgemachten argentinischen Flagge den Rio de la Plata hinauf in den Yachthafen von San Fernando, wobei sie die Kanäle umfuhren und/oder durchfuhren, die sie beide bereits so gut kannten.

Wer kennt die Namen der Passagiere? Sie alle stiegen schnell aus und verschwanden in einer Millionenstadt.Und dort lag die OLINDA viele Jahre lang im Trockendock. Natürlich war Herr Förster mittellos (sein Dauerzustand). Es gab kein Geld für das Schrubben, Streichen und Reparieren, außer durch Freiwillige (einschließlich des Autors), denen dafür zukünftige Abenteuer, lange Seemannsgarn-Geschichten und ein kostenloses „Bife de Chorizo”-Steak zum Mittagessen versprochen wurden. Noch wichtiger war, dass das Boot keine Flagge und überhaupt keine Papiere hatte. Förster durfte es nicht zu Wasser lassen, bis er alles in Ordnung gebracht hatte (das heißt, bis er in Argentinien unter dem Tisch Geld gezahlt hatte).

Schließlich klappte alles (auf argentinische Art) und das Boot wurde im Tigre-Delta zu Wasser gelassen. Der Autor dieses Artikels war an diesem schönen Sommertag bei der ersten Fahrt tatsächlich mit seinen Eltern an Bord. Wir fuhren den Fluss hinauf, legten an einer Sandbankinsel in der Nähe des Uruguay-Grenzkanals an, schwammen in der Strömung, aßen Steak zum Mittagessen und hatten eine tolle Zeit.

Unter den 18 Passagieren befand sich ein ehemaliger Flieger. Als wir schwimmen gingen, war ich überrascht, als er seine Beinprothese abnahm. Ich war erstaunt, wie gut er mit nur einem Bein schwimmen konnte. Sein Name: Rudel. Ebenfalls an Bord waren zwei ehemalige Besatzungsmitglieder der ADMIRAL GRAF SPEE darunter Wilhelm Rasenack und seine (erste) Frau, die ich recht gut kannte, da sie meine Eltern häufig besuchten und noch immer in Buenos Aires lebten.

|

Mittagessen auf der OLINDA während der Fahrt auf dem Paraná-Fluss. (Foto: Carlos Benemann) |

Einige Jahre später, etwa 1958, beschloss Heinz Förster, mit der OLINDA eine Angelexpedition durch die Magellanstraße bis nach Nordperu zu unternehmen. Ich wurde eingeladen, lehnte jedoch ab (meine Freundin hatte Einwände). Jahre später fuhr Förster mit der OLINDA von der Nordküste Perus durch den Panamakanal, um in Bluefields in Honduras zu angeln. Das Boot wurde an einem Riff vor der Küste von Misquito schwer beschädigt. Förster beschloss, mit seiner Frau nach Hamburg zurückzukehren. 1985 besuchte ich sie dort.

Die OLINDA wurde gerettet, umgerüstet, umbenannt und segelte erneut durch den Panamakanal zurück in den Pazifik in Richtung Kalifornien. Im Jahr 2001 hörte ich, dass sie in Sausalito, Kalifornien, unter dem Namen „Der Wandervogel” gelandet war. Soweit ich weiß, ist sie immer noch dort.

(ANMERKUNG):

Mehrere Offiziere des deutschen Schiffes, die auf der Insel Martín García im Río de La Plata inhaftiert waren, wurden in Absprache mit den Gefängniswärtern freigelassen, da es nicht einfach war, aus diesem Gefängnis zu fliehen. Dies geschah durch einen in Buenos Aires ansässigen deutschen Kaffeeimporteur namens Dietrich Meybohm, einem sehr guten Seemann und begeisterten Germanophilen.

Meybohm, ein begeisterter Segler, besaß ein Segelboot namens „HALCŌN”, das er für eine lange Reise nach Deutschland ausrüstete. Am 1. Februar 1942 legte er in Punta del Este (Uruguay) ab und erreichte am 14. April den Hafen von Santa Cruz de Tenerife. In diesem Hafen gingen Meybohn, Helmut Griessmann, Kurt Werner und Kurt Doll von Bord.

Sie waren 5.600 Meilen ohne Zwischenstopps gesegelt und hatten eine Route gewählt, die Begegnungen mit alliierten Schiffen, sowohl Handels- als auch Kriegsschiffen, vermied, sodass sie unter Ausnutzung der vorherrschenden Strömungen und Winde von der amerikanischen Küste weg und nach Norden in die Mitte des Atlantiks segelten. Meybohm berichtete später, dass seine legendären Reisebegleiter, die Offiziere der ADMIRAL GRAF SPEE, zwar hervorragende Berufssegler waren, aber nichts vom Segeln verstanden und furchtbar seekrank wurden.

Die Presse jener Zeit berichtete erst viele Monate später über die Überfahrt, und zwar mit einer Meldung aus Bremen (Deutschland), in der die wahre Identität der Seefahrer verschleiert wurde und ohne näher auf den Grund dieser ungewöhnlichen Überfahrt einzugehen, vermutlich um die angebliche Neutralität Spaniens nicht zu gefährden:

VIER DEUTSCHE ÜBERQUEREN DEN ATLANTIK AN BORD EINER KLEINEN YACHT

Bremen, 14. Oktober, 10 Uhr abends (S. E. T.) An Bord einer kleinen Segelyacht mit einem Hilfsmotor von etwa zehn PS haben vier Deutsche den Atlantik von Buenos Aires nach Santa Cruz de Tenerife überquert und dafür trotz ungünstiger Wetterbedingungen 68 Tage gebraucht. Die Besatzung besteht aus dem Eigner der Yacht, Dirk Meybohm, gebürtig aus Bremen, der seit 1925 in Argentinien lebte, dem dritten Offizier des Dampfers „TACOMA” der Hapag-Reederei, Giessmann, dem Angestellten des Handelshauses Meybohn aus Buenos Aires, Kurt Doin, und einem Hamburger namens Kurt Tozorky. Während der Überfahrt sichteten die Besatzungsmitglieder der Yacht fünf Dampfer, darunter einen 6.000 Tonnen schweren amerikanischen Dampfer, der mit Flugzeugen beladen war. Westlich der Kapverdischen Inseln geriet das Segelschiff unerwartet in eine Walherde, von denen sich einer dem Schiff gefährlich näherte.

Ein Flugzeug des Nazi-Geheimdienstes holte die Offiziere ab, während Meybohm versuchte, das Schiff nach Gran Canaria zu bringen, da der Real Club Náutico dieser Insel daran interessiert war, es für 42.000 Peseten zu erwerben.

Als mehrere Mitglieder des Real Club Náutico de Tenerife davon erfuhren, setzten sie sich mit dem argentinischen Konsul in Verbindung, um die Ausfahrt aus dem Hafen von Teneriffa zu verhindern, und nachdem sie 40.000 Peseten gesammelt hatten, kauften sie es von Meybohm, der nach Deutschland zurückkehrte.

Die „HALCŌN” war seitdem fast 30 Jahre lang das Flaggschiff des Náutico de Tenerife und nahm an unzähligen Regatten wie der San Ginés teil, die sie zwei Mal (1948 und 1949) gewann. Sie hielt 18 Jahre lang den Rekord für die Überfahrt.

Dieses Boot hatte Pech, denn 1954, als es an der Regatta von San Ginés teilnahm, lief es an der Nordküste von Fuerteventura auf Grund, als es sich auf dem Rückweg nach Arrecife befand. Der Grund dafür war eine Reihe von Unglücksfällen.

Dieser Unfall brachte ein Detail ans Licht, das zweifellos das Ergebnis seines wechselhaften Lebens war, nämlich dass die „HALCŌN” keine Papiere hatte, da sie nie unter spanischer Flagge gefahren war. Als Lösung entschied man sich, ihn unter dem Namen eines anderen Schiffes zu tarnen, das an derselben Stelle gestrandet war und „FAMARA” hieß, bis diese unregelmäßige und seltsame Situation einige Zeit später endgültig gelöst wurde.

Am Ende des Zweiten Weltkriegs befand sich Meybohm in Bremen, wo er ein Segelboot steuerte, mit dem er englische und amerikanische Offiziere, die Deutschland besetzt hielten, zum Segeln mitnahm. Diese Freundschaften ermöglichten es ihm, ein seetüchtigeres Schiff zu erwerben, die „OLINDA”, mit der er eines Tages zwanzig Deutsche an Bord nahm und nach Argentinien floh, nachdem er es geschafft hatte, die englische Blockade zu umgehen. Unterwegs machte er Halt auf Teneriffa, um seinen geliebten „HALCŌN” zu sehen. Bericht von Hernán Álvarez Forn, Präsident des Verbandes klassischer Boote Argentiniens.

(Textquelle: Carlos Benemann; Übersetzt mit DeepL mit manuellen Korrekturen)